BRASILEIROS NA AMÉRICA CENTRAL "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis...

Brasileiros em Londres

BRASILEIROS EM Londres

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Introdução

A imigração brasileira para o Reino Unido é bastante recente.

Quantos Somos e Onde Vivemos

Enquanto o Censo Britânico de 2001 enumerava apenas 8 mil brasileiros morando em Londres, estimativas não oficiais punham este número entre 15.000 e 50.000 (Cwerner, 2001). Hoje, organizações brasileiras baseadas em Londres estimam que entre 130.000 a 160.000 brasileiros residiam na cidade com cerca de 30.000 destes concentrados na vila de Brent. Stockwell, no sul de Londres, e Bayswater, na zona central, tem populações semelhantes.[1] Cwerner, em artigo no Journal of Ethnic and Migration Studies, argumenta que a população brasileira residente em Londres é a maior população brasileira na Europa. O Ministério das Relações Exteriores[2] estima que cerca de 180.000 brasileiros viviam no Reino Unido em 2010.

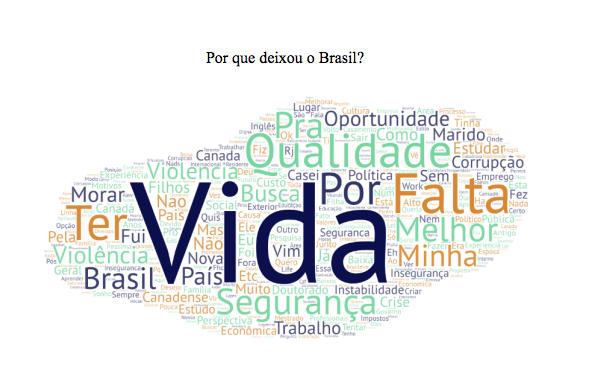

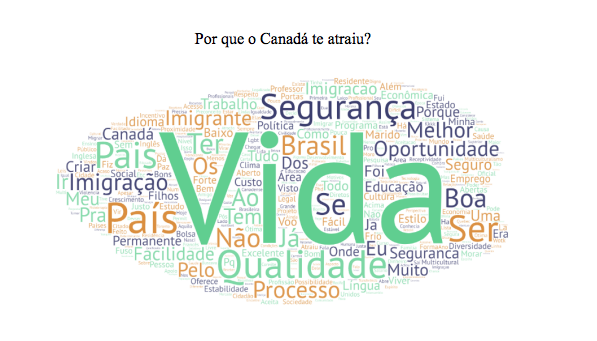

Segundo Cwerner (2001), o “desejo de conhecer o mundo” é a razão mais citada por estes brasileiros para a emigração. Além desta razão, seguem os ganhos economicos, a aquisição de conhecimentos e experiência, e acesso a benefícios públicos. Em pesquisa mais recente, estas razões tem uma variância enorme e vão desde “criar um futuro melhor na volta ao Brasil;” “estabelecer uma vida melhor para os filhos;” “desenvolver profissionalmente;” “construir uma vida no Reino Unido;” “comprar uma casa no Brasil;” “educar os filhos;” “pagar débitos no Brasil;” “praticar a profissão;” “viver uma vida dignificante;” e “tentar uma vida nova.”[3]

Quem Somos e o que Fazemos

Idade, Gênero, e Estado Civil

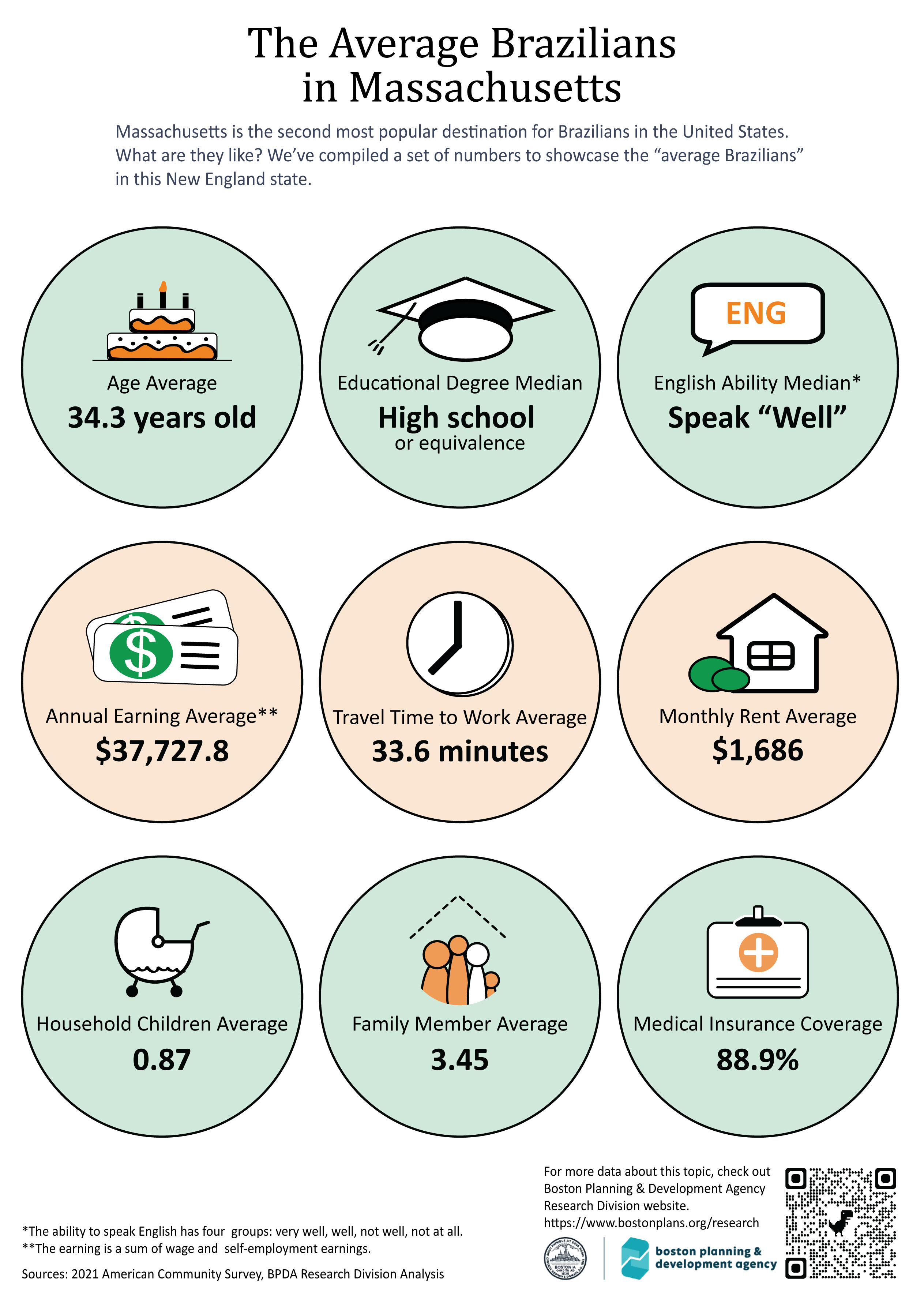

Segundo a pesquisa realizada pela campanha Strangers into Citizens, da capelania Brasileira do leste de Londres,[4] a maioria dos brasileiros são jovens com idade média de 33,5 anos sendo as mulheres ligeiramente mais jovens (32,7 anos) contra 34,4 anos para os homens.

Os homens formam uma ligeira maioria (51,5%). Entre homens e mulheres aqueles que não tem filhos somam 82 por cento. Quarenta e um por cento da população brasileira vive em domicílios não familiares (Fernandes, 2008).

Cidadania e Tempo de Residência

Segundo a pesquisa citada anteriormente,[5] uma grande parte dos brasileiros que se estabeleceram em Londres chegaram como turistas[6] e continuaram no país irregularmente após a expirados os seus vistos[7] ou requereram visto de estudante de forma a manter sua condição legal no país.

Segundo ainda a mesma pesquisa, até setembro de 2007 quando novas regras entraram em vigor, não mais permitindo esta troca de vistos, esta estratégia era bastante utilizada pelos brasileiros pois ela não só prolongava a estada destes no país mas também lhes permitia trabalhar até 20 horas por semana.

A migração brasileira para Londres é relativamente recente. A maioria dos brasileiros (69%) residem em Londres entre um e cinco anos representando uma média de 2.8 anos no país. Esta média não varia muito entre os homens (2.7 anos) e as mulheres (2.9 anos).

Grau de Escolaridade

Os brasileiros residentes em Londres tem um grau de educação relativamente alto: 54 por cento deles tem o segundo grau completo e 36 por cento continuaram seus estudos ainda que metade destes não tenham completado a universidade. A gama de cursos universitários citados inclui odontologia, direito, filosofia, biologia, jornalismo, e administracão de hotéis.[8]

Brasileiros na América Central

Brazilian Emigration to North America – Bibliography

Albues, Teresa

1995 O Berro de Cordeiro em Nova York. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira…

Brasileiros na Flórida

BRASILEIROS NA FLÓRIDA "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute...

Brasileiros na Califórnia

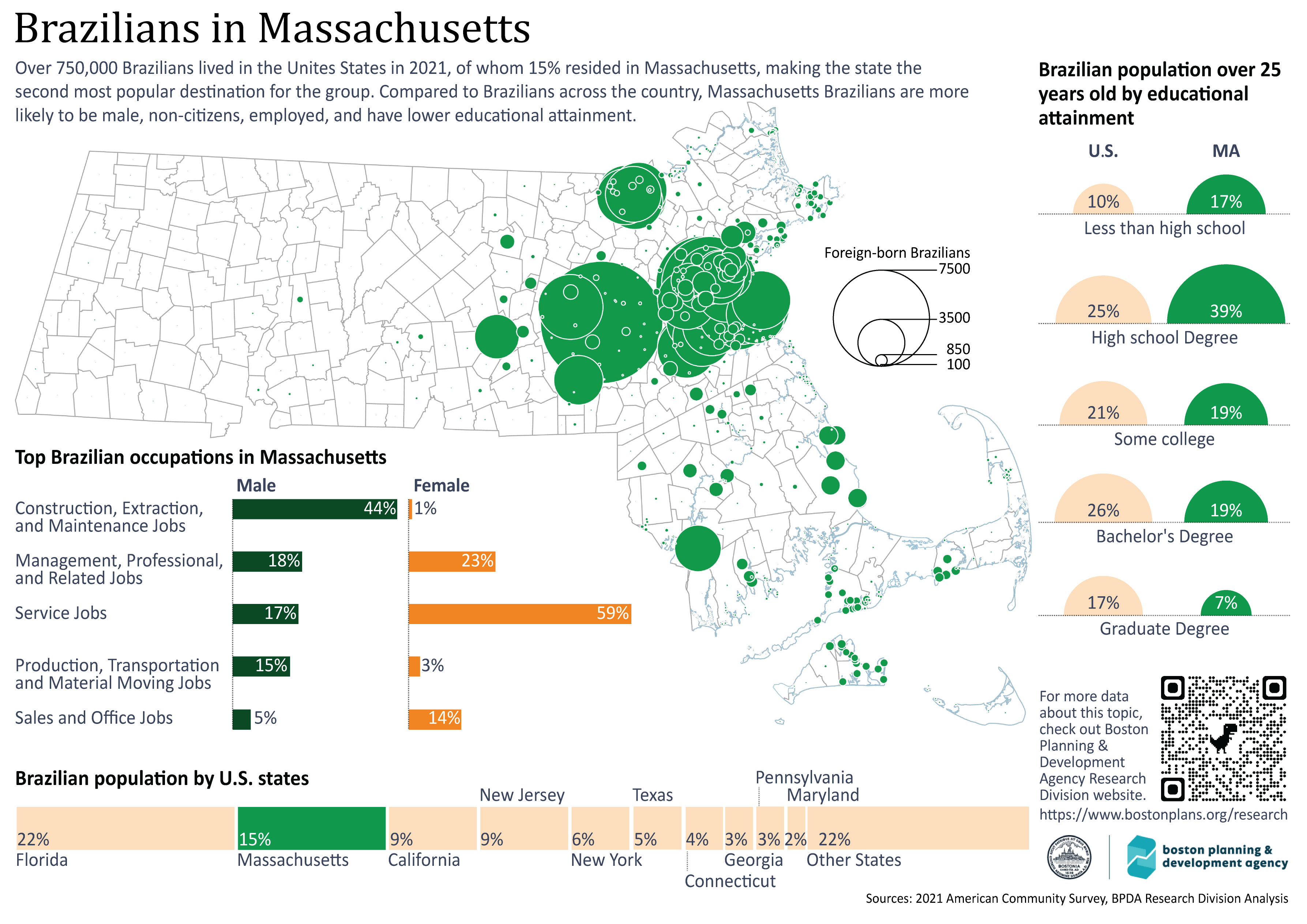

Segundo o Censo americano de 2000, existiam na Califórnia cerca de 22.931 brasileiros pondo este estado como o estado com a terceira maior concentração de brasilerios nos Estados Unidos. Ainda segundo o Censo de 2000, 13.000 brasileiros viviam na região da grande Los Angeles e 9.000 na região de São Francisco…

Brasileiros nos Estados Unidos

A imigração brasileira para os Estados Unidos é parte da longa história dos processos migratórios para este país. O fluxo migratório brasileiro para os Estados unidos é o principal fluxo de saída do Brasil e formou-se de início, com a saída de brasileiros da região sudeste do brasil…

Inserção Laboral e Nível de Rendimento

Os brasileiros, assim como vários outros imigrantes, trabalham em ocupações que não estão correlacionadas aos seus níveis de educação formal. Este fato se dá, principalmente, pela falta de documentação adequada de trabalho e/ou pelo não domínio da língua. Como referido anteriormente, a população brasileira residente em Londres tem um grau educacional relativamente alto. No entanto, a maioria deles trabalham com serviço de limpeza (32%) ou em ocupações de baixa qualificação no setor hoteleiro e de “catering” (26%). Outras ocupações incluem “driving/couriering” (13%), e construção (9%). Treze por cento desempenham uma série de funções que inclui esteticistas, vendedores, escriturários, operários, etc…

Os homens, na sua maioria, trabalham na construção civil, e “driving/couriering,” enquanto as mulheres trabalham mais como “au pair” e “baby sitters.” Os homens também dominam o trabalho nos setores hoteleiros e de “catering” enquanto que os serviços de limpeza são na sua maioria executados por mulheres.

O desemprego entre os brasileiros é bastante baixo com somente 1 por cento destes fora do mercado de trabalho. Sessenta e três por cento dos brasileiros estavam trabalhando em tempo integral, ou seja, 35 ou mais horas por semana. Destes, 42 por cento trabalham mais de 48 horas por semana. Outros 24 por cento trabalham entre 16 a 35 horas por semana. Em média, os brasileiros trabalham cerca de 41.9 horas por semana com os homens trabalhando em média 45.9 horas por semana comparado a 37.2 horas para as mulheres. O nível de remuneração dos brasileiros, segunda a pesquisa citada anteriormente, pode ser entendido em relação ao salário mínimo nacional (SMN)[9] e o salário de subsistência (SS).[10]Mais de 1/3 dos brasileiros tinham rendimentos entre o salário mínimo e o de subsistência. Mais da metade deles tinham rendimentos maior do que o salário mínimo nacional com somente uma pequena minoria (17%) ganhando menos do que o salário mínimo. A média para todos os brasileiros foi de £6.49, ou seja, entre o salário mínimo e o de subsistência.

Referências Bibliográficas

Cwerner, S. 2002. The Times of Migration. Journal of Ethnic and Migration Studies. 27(1): 7-36-2002.

Evans, Yara, Jane Wills, Kavita Datta, Joanna Herbert, Cathy Mcllwaine, Jom May, Father José Osvaldo de Araújo, Ana Carla França, e Ana Paula França. 2007. “Brazilians in London: A Report for the Strangers into Citizens Campaign.” Department of Geography, Queen MAry, University of London Mile End, London, E1 4Ns.

Fernandes, Duval Magalhaes e Jose Irineu Rangel Rigotti. 2008. Os Brasileiros na Europa: Notas Introdutorias. Texto apresentado na Congerencia “Brasileiros no Mundo” realizada entre 17 e 18 de Julho de 2008. Palacio do Itamarati. Rio de Janeiro.

Finella, G. 2005. “London Country of Birth Profiles: An Analysis of Census Data. London. GLA.

Jordan, B. e Duvell, F. 2002. Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility. Cheltenham. Edward Elgar.

Office of National Statistics. 2010. “Table 13: Estimated population resident in the United Kingdom, by foreign country of birth, 60 most common countries of birth, January 2008 to December 2008.” http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/Population-by-country-of-birth-and-nationality-Jan08-Dec08.zip.

Peixoto, João. 2005. “A Socio-political View of International Migration from Latin America and Caribbean: The Case of Europe.” Atas de La Reunion de Expertos Migracion Internacional y Desarollo em America Latina y el Caribe. Ciudad de Mexico. CEPAL. Noviembre de 2005.

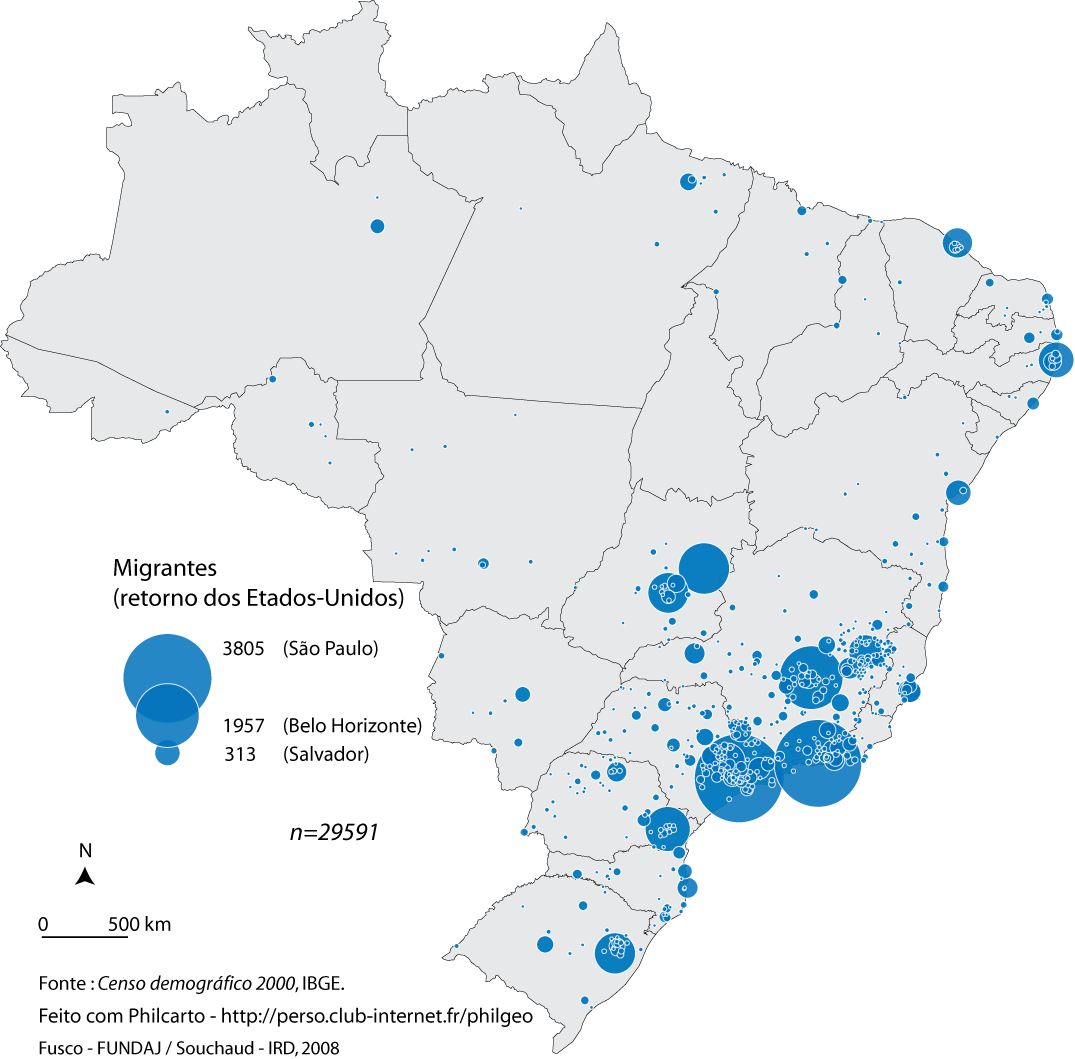

Porque os Brasileiros Voltam – O Retorno

O artigo “O sonho frustrado e o sonho realizado: as duas faces da migração para os EUA”, de Sueli Siqueira, apresenta quatro tipos de retorno. O primeiro é o “retorno temporário”, quando o imigrante define os Estados Unidos (ou outro país qualquer) como seu local de residência, juntamente à sua família assim como …

Remessas Sociais

As remessas são, em geral, entendidas somente como remessas monetárias. No entanto, elas podem também ter natureza social cultural. Peggy Levitt em seu artigo Social Remittances: Migration-driven Local-development Forms of Cultural Diffusion (1998) e subsequente livro The Transnational Villagers (2001), cunhou o termo “remessas sociais” (social remittances) para realçar o fato de que os imigrantes…

Remessas Monetárias

A globalização está acelerando a migração internacional. Impulsionada por uma série de fatores, tais como a crescente necessidade de mão de obra qualificada e não qualificada nos países desenvolvidos dado o baixo nível de fertilidade e o rápido envelhecimento da população; persistente pobreza…

Recent Comments